一、成果背景与问题

(一)成果背景

2018年2月,习近平总书记到凉山州视察提出“要培养民族地区人民群众发展生产、务工经商的技能,靠辛勤劳动改变贫困面貌”。《国家职业教育改革实施方案》提出:落实职业教育东西协作行动计划,重点支持集中连片特困地区每个地(市、州、盟)原则上至少建设一所符合当地经济社会发展和技术技能人才培养需要的中等职业学校。凉山彝族自治州位于四川省西南部,复杂的地形造就了多样的生态系统,垂直气候特征为农业多样化发展提供了条件,使得凉山州成为中国重要的特色农产品产区和旅游目的地,形成的“一县一特”的特色产业,需要大批本土技能人才支撑产业发展。特殊地理环境,“本土人才不愿留,外地人才留不住”,县域人才结构性短缺问题突出、本土化技能人才严重短缺,严重制约了县域产业发展。2018年6月到2020年6月,依托凉山州职业教育重点研究项目《州县联动推进县域中职学校服务地方产业的高水平专业群建设路径探索与实践》(编号:LS2018089),进行前期的理论研究,调研凉山州“一县一特”农业特色产业发展要求,本着“错位发展、做优做强”思路,打破县域间资源共享壁垒,提出“政府统筹、州县联动”专业群建设理念;创新州内职业教育“资源共享、人员互动”机制,调配州域内15所中职学校资源,利用“东西协作”行动计划,与宁波市实现管理互融、资源互融、教师互融、东企西融、经费融入“六融”跨域协同,做大做强县域专业群。2020年6月,初步形成“州县联动,错位发展”专业群建设模式,经专家论证,形成“政府统筹 州县联动:打造县域高水平专业群”实施方案,在州内15所中职学校实施。

|

近5年,发表论文45篇,立项教研课题20项目,专著2部;在省内外10余个地市州推广。开展“政府统筹、东西协作、州县联动:打造服务民族地区县域特色产业的专业集群”研究,适应了国家发展战略需要,为县域特色产业高质量发展提供了本土化技能人才支撑。

(二)成果解决的问题

1.州内各中职学校办学思路不明晰,造成专业建设与区域特色产业发展的人才需求不匹配。

2.州内各县域中职学校专业发展规划不明确,造成专业设置同质化严重、重复投入。

3.州内县域中职学校办学资源相对匮乏,各学校办法条件参差不齐,影响州内职业教育整体质量。

二、主要做法与经验成果

(一)主要做法

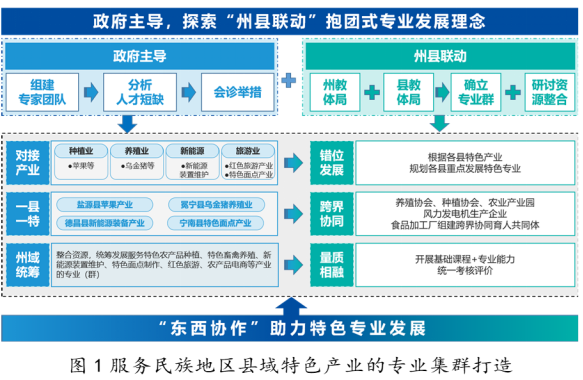

1.政府主导,探索“州县联动”抱团式专业发展理念

政府主导:州政府主导,州教体局与各县教体局联动。组建专家团队,分析凉山州各县域特色产业发展中亟需解决的本土化技能人才短缺问题。

|

州县联动:州教体局组织各县教体局联合研讨,结合各县产业布局,分析产业链上中下游关键环节和核心岗位技能人才需求情况,统筹研讨各县域职业学校专业群发展规划,形成专业群“错位发展”格局,打破县域间资源共享壁垒,“集优共享”建好服务县域经济发展的特色优质专业群。

图2 “州县联动”抱团式专业发展理念

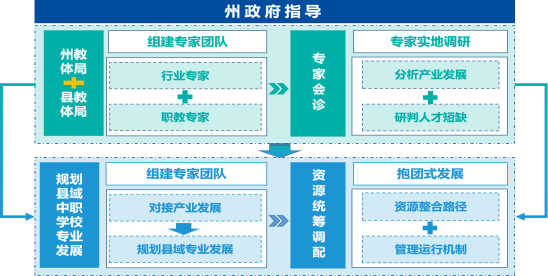

2.对接产业,创新“错位发展”共享式专业发展模式

对接产业:对接州内苹果、桑葚、蓝莓、樱桃等特色种植业,黑山羊、乌金猪、泸宁鸡、牦牛等特色养殖业,“风光一体化”清洁能源产业,红色旅游、历史文化、康养旅游等优质产业,做大做强专业集群。

错位发展:对接“一县一特”特色产业布局,州教体局组织专家团队深入走访调研各县产业布局、职业学校专业建设情况,统筹提出中等职业学校“错位发展”思路。规划确定各县域中等职业学校对接区域产业发展的 1-2个重点发展专业群,关停并转、调整其他专业,解决各校专业设置同质化严重的问题。盐源职业中学对接苹果等种植、彝族非遗服饰产业,重点打造种植、服装专业群;冕宁县职业中学面向乌金猪等养殖业、红色和航天旅游业,重点打造养殖、旅游专业群;德昌县职业高级中学面向“风光一体”新能源等高端装备,重点打造装备制造专业群;宁南县职业技术学校面向桑葚膏、冬桑凉茶等绿色食品加工、电商销售产业,重点打造烹饪、电商专业群等。创新体制、机制,整合15所中职学校的师资、设备资源,在人事管理权、资产所有权不变的前提下,州内统一调配,在专项资费拨付上、“东西协作”政策上向重点专业群倾斜,通过“东西协作”的“六融”模式,整合资源,形成州内中职学校资源“共享式”专业发展模式。

|

图3 “错位发展”共享式专业发展模式

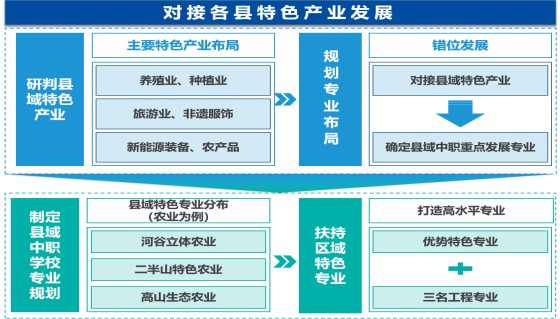

3.一县一特,实施“跨界协同”融合式专业建设路径

一县一特:面向服务“一县一特”的产业发展的特色优势专业群建设,政府主导,联合州内龙头企业、农业产业园、文旅集团,组建凉山州职教联盟。瞄准绿色化种养殖新技术、智能制造、旅游新业态等开展研究,并将研究成果推广应用,提升产业的绿色生产效率、产品副加值和质量,助推专业产业转型升级。近5年,开发了盐源苹果生产标准、冕宁火腿低盐加工技术、泸宁鸡绿色养殖手册,并广泛推广应用。

跨界协同:依托凉山职教联盟,汇聚产教优质资源,对接岗位要求,绘制职业能力图谱,落实国家教学标准、行业标准、职业标准,政行企校“跨界协同”研制《专业人才培养方案》,重构“公共基础课程+专业基础课程+专业核心课程+专业拓展课程+实习实训课程”课程体系。对接区域经济文化,在专业拓展课程中设置《乌金猪养殖》《彝海结盟红色文化》《苹果种植》《风力发电机维护》《绿色桑葚膏制作》特色化课程。深化“订单式”人才培养模式改革,企业深度参与人才培养全过程。落实立德树人根本任务,增设《中华民族发展史概论》,增强民族共同体意识;建涵盖思政教师、专业教师、企业专家、劳动模范、乡村振兴典型人物、民族团结楷模的思政教育“大师资”;利用企业展厅、社区党群服务中心建专业思政“大平台”,挖掘劳模工匠故事、致富带头人故事、时代楷模故事等思政元素建课程思政“大资源”。打造“田间地头课堂+企业课堂+社会课堂”教学空间,在“沉浸式”种养殖、产品生产、园区农特产品推广销售、旅游讲解、社区服务等环节中,润育劳动精神、工匠精神、三农情怀、民族共同体意识,提升学生职业认同感、家乡情怀,培养服务“一县一特”产业发展的“下得去、用得

|

上、留得住”本土化技能人才,支撑区域产业经济和社会发展。

图4 实施“跨界协同”融合式专业建设路径

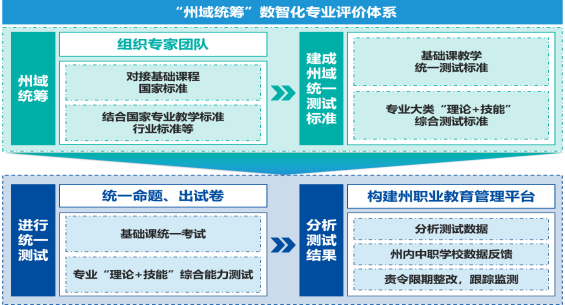

4.州域统筹,构建“量性结合”数智化专业评价体系

州域统筹:州教体局统一对州内15所中职学校的专业建设和人才培养情况进行常态化的监测和评价,并定期出具《各校专业人才培养分析报告》,督促各校限期整改。

|

量性结合:州教体局建立各学校专业群建设数字化跟踪平台,构建“定性”“定量”相结合的《专业群建设评价指标体系》。组织专家结合国家中等职业教育基础课课程标准,对语文、数学、英语等基础课程统一命题统一考试,监测各学校文化素养培育的质量。组织知名专家研究各大类专业综合考核的知识点、技能点、素养点,制定《专业人才培养质量量化考核评价指标》,开展“理论+技能”的综合考核,监测各学校专业人才培养质量。利用人工智能技术分析考核数据,出具《各校质量分析报告》,提出建设性整改意见,责令限期整改。每学年制定《学校专业建设调查问卷》,通过走访座谈、网上调研等路径,收集各学校在校企合作机制建设、学生管理、专业建设、课程建设、教材建设、实训基地建设等方面的反馈意见,分析各学校存在的问题和不足,出具《各学校专业建设定性分析报告》,责令限期整改,并跟踪督促。

图5 构建“量性结合”数智化专业评价体系

(二)经验成果

近5年,理论上,立项教改课题20项,发表论文45篇、出版专著2部;形成“政府主导、州县联动”抱团式专业发展理念;创新“对接产业、错位发展”共享式专业发展模式;实施“一县一特、跨界协同”融合式专业建设路径;构建“州域统筹、量性结合”数智化专业评价体系;建成了州内统一的《专业群建设评价指标体系》《统筹管理制度体系》等。推广上,先后在本省及其它6个省市推广,成效显著;在各种学术论坛等会议上交流发言13次;《走“六融”之路 推动学校高质量发展》等经验在中国教育报、学习强国等媒体报道20余次。

三、成果创新与特点

(一)形成“统筹谋划+抱团发展”专业发展理念

凉山州特殊地理和气候特征,造就不同县域内的特色产业,已成为当地各民族增收致富的主要经济来源。州内15所中职学校主要分布在不同县域,县域经济存在着差异性,造成各学校办学条件差异化严重,不能很好地为县域特色产业发展提供高质量的本土化技能人才支撑,严重制约各民族增收致富。州政府主导,凉山州教体局与各县市教体局联动,研讨中等职业教育发展中的瓶颈问题,通过长期探索与实践,撰写研究论文45篇、出版专著2部,首次提出“统筹谋划+抱团发展”的中职职业学校专业发展理念,即:通过州县联动,对接县域特色产业,统筹对州内15所中职学校专业进行规划,通过关停并转,每所学校重点规划发展1-2个重点专业群,并将全州各学校的资源进行统筹调配,集中优势资源办好各学校的重点专业群,实现“抱团式”高质量发展格局,全面提升州内中职学校服务区域区域经济发展的能力。

(二)建立“产业适配+集优共建”专业发展模式

对接“一县一特”特色产业发展,政府主导,针对各中等职业学校统筹规划后的重点专业群建设任务,完善政行企校联合推进专业发展机制,深化企业主体责任,共同推进适配县域产业发展的重点专业群建设。提出“产业适配+集优共建”专业发展模式,即:围绕整体规划调整后的各中职学校专业群发展,集中整合15所学校的优任务势资源,进行资源优化调配,借助“东西协作”资源,保证每个重点布局的专业群均具备良好的办学资源,实现“集优共建”式发展,推进州内中职学校专业发展整体水平的提升,从根本上解决各县发展不均衡的问题,打造了省级高水平专业群6个。

(三)构建“量性结合+跟踪智诊”专业评价体系

教育领域的评价已从“结果判断”转向“过程优化”。定量评价,通过数据量化分析提供客观精确的数量上的监测,但难以反映专业建设的复杂内涵;定性评价,能深入揭示专业特色、育人成效等非量化因素,两者结合可避免“以偏概全”弊端。首次提出“量性结合+跟踪智诊”专业发展评价体系,即:设置量化考核指标、质性评价指标,实施州内统一考核评价专业发展水平;通过州职业教育质量管理与评价平台,比较研究各学校的优势、特色和不足,发布各学校经验做法,分享建设经验;每学年组织专家对各学校专业建设情况进行跟踪调查,利用AI赋能区域职教质量评价系统,智能诊断各中职学校在学生管理、专业建设等方面存在的不足,明确各学校诊改方向并跟踪监督。

四、成果应用效果

(一)打造了一批高水平学校和专业

近5年,培育省级“三名工程学校”3所、省级示范性2所;打造分别对接盐源县苹果与彝族非遗服饰、德昌县“风光一体”新能源和航天装备、冕宁县黑金猪与红色旅游等产业的园林技术、服装工艺与设计、汽车运用与维修、畜禽生产技术、旅游服务与管理等产业的省级名专业6个,省级示范专业7个,省级特色专业1个。

(二)共建一批优质教学资源

近5年,建成专业教学资源库6个;公开出版教材14部,国家“十四五”规划教材1部、省级规划教材5部;建成精品课程7门;建成省级名实训基地3个;建成仿真实训基地32个。

(三)培育一批高水平专业教师教学创新团队

近5年,培育省级名校长3名;建成省级教师教学创新团队2个;建成州级以上名师工作室32个;培养省级优秀教师、优秀教育工作者3个;获教学能力大赛国赛奖项1项、省级22项,其中一等奖5项;承担的教改课题20项;承担技术服务项目6项;获国家专利7项、软件著作权1项;教师指导学生参加各级各类技能大赛,获奖154项,其中省级一等奖12项。

(四)培养一批服务产业发展本土化技能人才

近5年,州内中职学校培养本土技能人才近4.8万人;学生平均就业率98.36%;用人单位满意度、家长满意度、毕业生满意度均保持在96%以上;学生参加各级各类技能大赛,获奖154项,其中省级一等奖12项。

(五)在全国影响巨大

2023年6月中共中央组织部副部长到州内指导工作,对州内统筹,利用“东西协作”资源,做大做强服务县域特色产业的优势专业群的做法给予高度肯定;2024年4月中国科学院院士到州内指导工作,对凉山州的做法给予肯定;2024年3月人力资源和社会保障部政策研究司长到州内考察,对凉山州政府资源、错位发展的思路给予肯定;2021年5月在全省职业教育2021年度工作视频会议、2025年9月在四川省名家大讲堂等会议上作交流发言13次;在中国教育报、学习强国等媒体报道20余次;先后有10个省内外地市州到校学习交流。

编辑:凉山州教师发展中心